多くの先生が、患者様の不調に対して筋骨格の矯正を主軸とした施術に取り組んでいらっしゃると思います。しかし、「施術直後は改善しても、患者様の不調が繰り返されてしまう」というお悩みはありませんか?

その解決策は、身体の「土壌」ともいえる「血流」に隠されているのかもしれません。

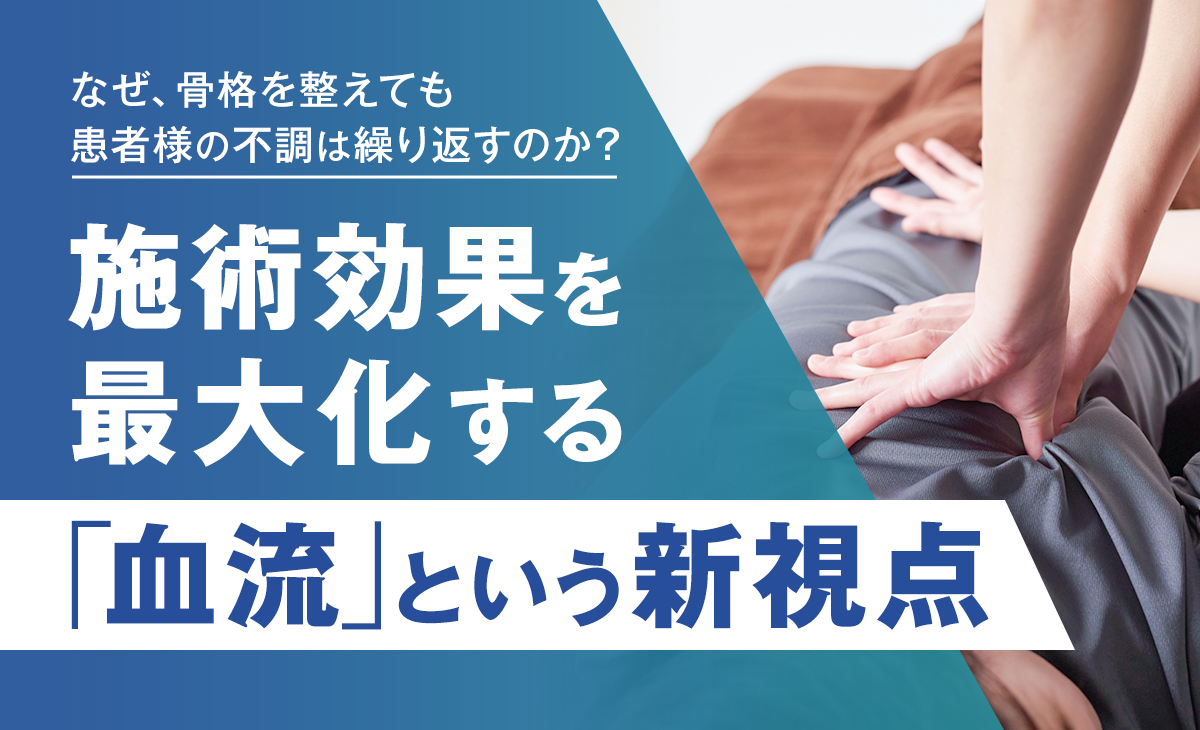

私たちの身体を、一本の木に例えてみましょう。

患者様が訴える首・肩・腰などの「アウターマッスル」の痛みは、いわば木の「枝・葉」の部分です。

そして多くの接骨院では、この「枝・葉」の痛みに対して、その土台となる部分にアプローチします。

例えば、骨盤矯正は木の「幹」にあたる「骨格」を、EMSは「根」にあたる「インナーマッスル」を整える、といった具合です。

しかし、どんなに優れた施術で木の枝葉や幹、根を整えても、木が育つための「土壌」が悪ければ、本当の健康は手に入りません。身体の不調が繰り返される根本原因は、この「土壌」にあたる「血流」の滞りである場合があります。

血流という土台が整っていない限り、せっかくの先生の施術で体調が改善されても、不調の再発を防ぐことはできません。

人間の血液量は、体重の約13分の1といわれています。

この血液が、全身の細胞へ酸素と栄養を届け、代わりに老廃物を運び去るという重要な役割を担うことで、私たちの健康は維持されています。

つまり、この「血流」の状態こそが、健康そのものを左右する大切な土台なのです。

血液は、生命活動を維持するために不可欠な5つの重要な役割を担っています。

1.水分の維持:身体の水分バランスを保ちます。

2.運搬:酸素、栄養、ホルモンを全身の細胞に届けます。

3.回収:二酸化炭素や老廃物を身体から排出します。

4.免疫:免疫力を高め、病気から身体を守ります。

5.体温の維持:全身に熱を届け、体温を一定に保ちます。

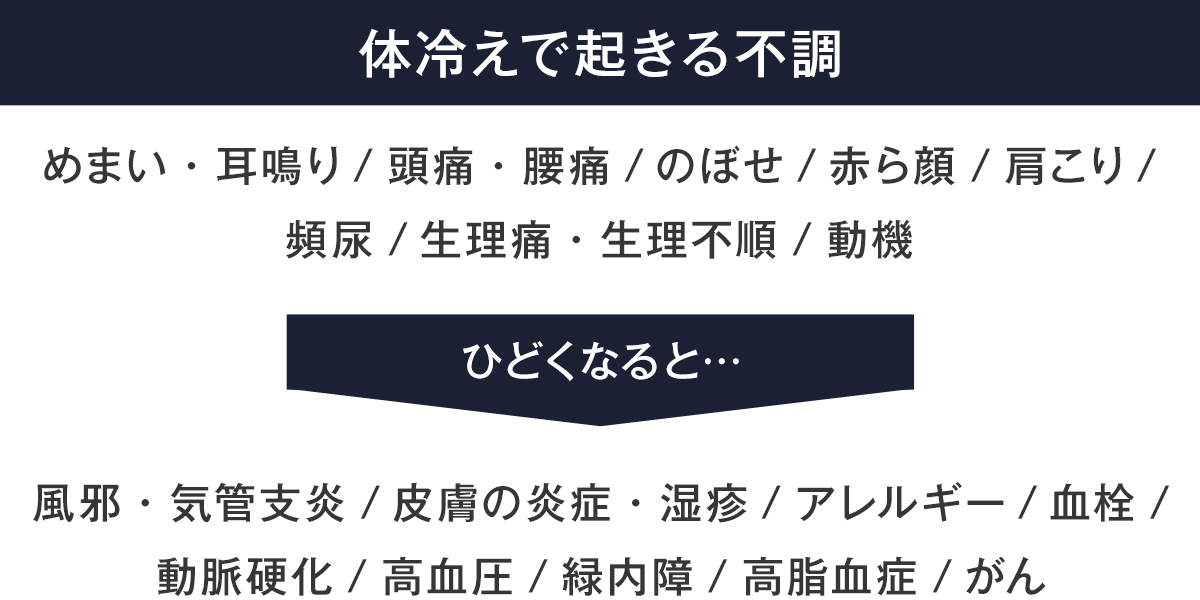

この血液のはたらきが滞る状態を「血流障害」と呼びます。血流障害が発生すると、身体の根本的な機能が崩れてしまい、様々な不調が顕在化します。血流が悪化することで表れる具体的な症状は、多岐にわたります。

1.水分のバランスが悪くなり、むくむ。

2.酸素が届かず代謝が悪くなり、太る。

3.老廃物がたまるため、だるさや疲労を感じる。

4.免疫力が下がり、病気になりやすくなる。

5.熱が行き届かず、冷える。

このように、血流が悪化すると、身体には様々な不調が表れます。

その代表的な症状が、多くの方が悩む「冷え」です。反対に、冷えの改善は、血流そのものを改善する直接的なアプローチとなります。

さらに、血流の悪化は筋肉を硬くし、骨格の歪みを引き起こす原因にもなります。これがいつまでも痛みや不調が繰り返される「負のループ」を生み出してしまうのです。

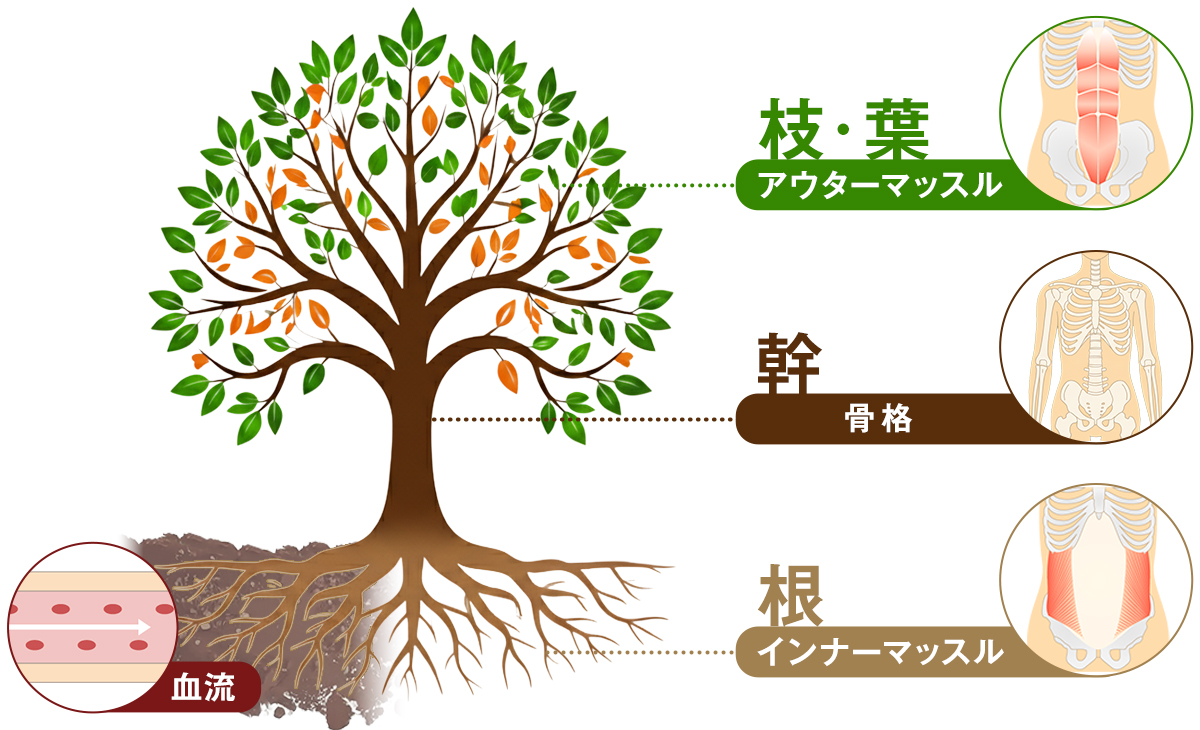

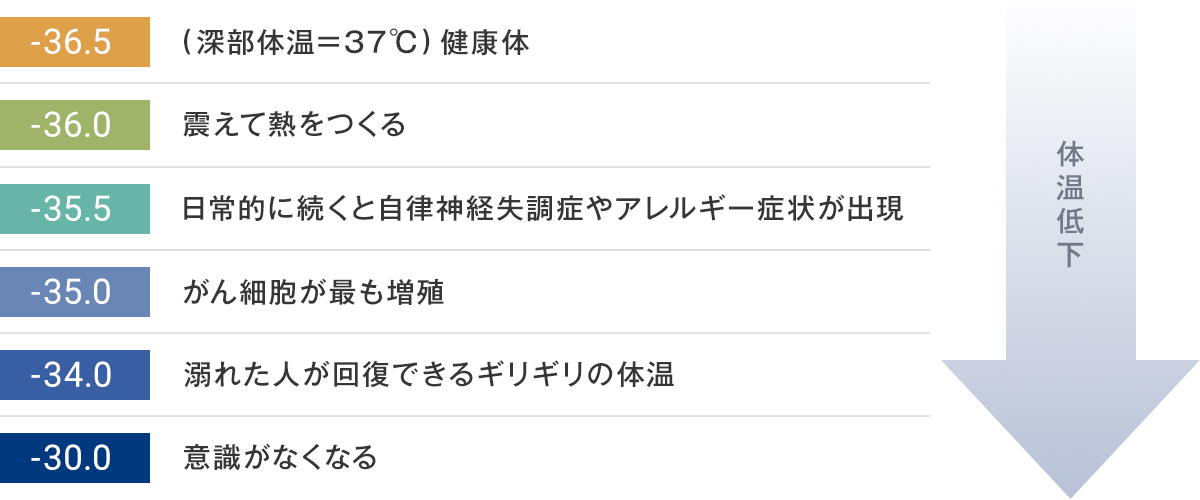

現代人の多くは、自覚なく「冷えすぎ」の状態にあるといわれています。体温が低下すると、生命活動を支える体内酵素のはたらきが鈍ります。そのため、体温が低い状態が続くと、エネルギー産生や栄養素の消化・吸収といった代謝機能が低下し、結果として免疫力も低下するのです。

体温が1℃下がると、免疫力は30%、基礎代謝は12%も低下するといわれています。

理想的な深部体温が37℃であるのに対し、体温が35.5℃になると自律神経失調症やアレルギー症状が表れ始め、35.0℃ではがん細胞が最も増殖しやすくなるとも指摘されています。

※出所:現代ビジネス

平熱35℃はがん細胞が最も増殖する…体温を上げる「入浴」最新研究(講談社)

免疫力を支える白血球は、体温が上がるほど活発にはたらきます。血流を改善することで体温が上がり、免疫力の向上が期待できます。

だからこそ、「冷え」を単なる体質や些細な悩みだと軽視してはいけません。それは身体が発する、血流悪化の危険信号であり、あらゆる不調の根本原因なのです。

施術による改善はもちろん重要ですが、その効果を維持し、健康な状態を保つためには日々の生活習慣が鍵となります。ここでは、今日から患者様にご案内できる具体的な3つのアプローチをご紹介します。

血液の「流れ」を物理的に促進するためには、以下のような方法が有効です。

〇骨盤矯正やストレッチ

骨盤の歪みや筋肉の緊張は、血流を悪化させる原因となります。特に鼠径部(太ももの付け根)にある大腿動脈の圧迫を取り除くような骨盤矯正やストレッチは、全身の動脈血流を改善するのに役立つとされています。

〇ふくらはぎの活動

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、そのポンプ作用が静脈の血流を心臓に戻すのに重要です。適度な運動やマッサージでふくらはぎを活性化させることが血流改善につながります。

〇悪い姿勢の改善

猫背や巻き肩、ストレートネックといった姿勢の問題は、筋肉の緊張を引き起こし、血流を悪化させる一因となります。

血液の量と質を向上させるためには、食生活の見直しが不可欠です。現在体内に流れている血液は、およそ3ヶ月前の食事が影響しているといわれています。

〇血液の量を増やすために

・水分をじゅうぶんに摂取する。

・鉄分(特に豚レバー、牛ヒレ肉、アサリなど)を積極的に摂取する。

・ビタミンC(キウイ、アセロラ、イチゴなど)を摂取する。

・動物性タンパク質、ビタミンB12、葉酸などをバランスよく摂取する。

〇血液の質を向上させる(サラサラにする)ために

・水分をじゅうぶんに摂取する。

・食物繊維、カリウム、フラボノイドを多く含む食品(納豆、玉ねぎ、しめじ、えのき、しいたけ、オクラ、大豆、きな粉、リンゴ、緑茶など)を摂取する。

・ナトリウム(塩分)、糖質、飽和脂肪酸(マーガリン、生クリームなど)の摂取を控える。

血流障害の原因には、生活習慣も大きく関わっています。

〇喫煙を避ける

喫煙は血管を収縮させる原因となります。

〇十分な睡眠

睡眠不足は疲労を蓄積させ、血流に悪影響を及ぼす可能性があります。

〇ストレス管理

ストレスは自律神経の乱れにつながり、血流が悪化する一因となります。

施術やこれらの方法を患者様に取り入れていただくことで、身体全体の血流改善を促し、健康的な状態を維持することができます。

筋骨格を整えることは重要ですが、その効果を持続させるためには、身体の根本的な「土壌」である血流の状態に目を向ける必要があります。

血流を改善し、身体の隅々まで栄養と酸素が行き渡る状態を維持することで、既存の骨格矯正の価値を最大限に引き出し、患者様の不調の繰り返しを減らし、真の健康へと導くことができるでしょう。

先生方の日常の施術に「血流」という新たな視点を取り入れ、患者様の健康維持に貢献し、より持続的な施術効果を提供できることを願っております。